Depuis l’annonce, en octobre, de la cession du Doliprane à un fonds d’investissement américain, la pilule a du mal à passer. Les partis politiques de tout bord se sont émus de voir menacée cette icône du patrimoine industriel hexagonal à l’image de la 4L ou de la cafetière Moulinex. Rien ne prédestinait pourtant ce simple comprimé, longtemps délaissé lorsque l’aspirine dominait le marché, à devenir le médicament préféré des Français.

Ce lundi 21 octobre, il pleut sur Lisieux.Déjà imbibés comme des éponges, les champs, les chemins, les jardins évacuent comme ils peuvent toute cette eau qui frappe, tel un métronome, l’asphalte de la zone d’activités dite de l’Espérance, créée au début des années 1980, sur le plateau qui domine cette ville du Calvados. Est-ce ce mur de pluie ou la résignation qui explique que, sous les deux petites tentes de la CGT dressées à l’entrée de l’usine Sanofi consacrée à la fabrication de l’antalgique préféré des Français, une vingtaine de militants seulement fassent le pied de grue devant trois thermos de café, pour dénoncer sa vente. Sur la table de camping, quelques tracts de l’intersyndicale : « Aidez-nous à sauver votre Doliprane ».

La veille, la multinationale a confirmé qu’elle avait bien l’intention de céder 50 % du capital d’Opella, son activité médicament grand public (et donc le Doliprane), à un fonds d’investissement américain, CD&R. Avec un codicille. Après dix jours d’émoi national, dans la presse et à l’Assemblée, Sanofi a accepté d’accorder à l’État 2 % du capital et une place au conseil d’administration du futur groupe. Une concession essentiellement symbolique, destinée à étouffer la mobilisation. Une sortie par le haut, comme aiment à dire les communicants spécialisés en gestion de crise. À en croire le peu d’affluence ce matin devant la grille de l’usine de Lisieux, le coup a été parfaitement calibré.

Si la CGT espère pouvoir perturber pendant quelques jours encore la production de la petite boîte jaune, la CFDT, elle, a rendu les armes. « L’affaire est pliée. Il faut économiser les salariés pour les prochaines négociations avec notre futur propriétaire », lâche Humberto de Sousa, le délégué central CFDT de Sanofi. Chez les employés de l’usine, c’est d’abord un sentiment de trahison ou d’écœurement qui domine. Et la crainte que cette histoire française soit en train de leur filer définitivement entre les doigts. « On gagne des millions, mais ils veulent gagner des milliards, lâche Christophe Quillet, élu de la CGT, qui a passé quarante et un ans chez Sanofi dont près de la moitié sur le site de Lisieux. Pendant le Covid, on a bossé comme des fous, les directeurs nous ont dit qu’on était les meilleurs du monde… Et aujourd’hui, on nous vend à des Américains. » Existe-t-il une alternative ? Pas vraiment. Certes, le gouvernement pourrait interdire l’opération en activant le décret Montebourg, qui permet à l’État de s’opposer, au nom de la souveraineté, à la vente à un concurrent étranger d’une entreprise française dans un secteur sensible comme celui de la santé. La présidente de la commission des affaires économiques de l’Assemblée, la députée La France insoumise Aurélie Trouvé, s’est ainsi rendue le 21 octobre à Lisieux pour assurer à la poignée de salariés présents que « le Parlement [allait] continuer à mettre la pression » et « exiger l’activation du décret », mais personne n’y croit vraiment. « En dix jours, on a quand même réussi à faire bouger les lignes », en faisant entrer l’État au capital, préfère retenir Frédéric Debève, délégué syndical CGT, dix-sept ans de maison.

Depuis le 11 octobre et l’annonce de la vente de Doliprane au fonds américain CD&R, la quasi-totalité des représentants politiques ont exprimé leur opposition, dans un camaïeu de réactions allant de l’incompréhension à la colère. La mobilisation était d’autant plus prévisible qu’Emmanuel Macron lui-même avait déclaré, en 2020, faire de la souveraineté sanitaire un des principaux objectifs de sa reconquête industrielle post-Covid. Certes, ce Doliprane n’a rien d’extraordinaire, ni de stratégique. Juste un remède d’une extrême simplicité, composé à 99,9 % de paracétamol acheté à l’étranger, auquel vous ajoutez une pincée d’excipient (pour sa dissolution) et quelques gouttes de lubrifiant (pour sa digestion). D’ailleurs rien, ou si peu, ne le distingue de ses deux principaux concurrents (l’Efferalgan et le Dafalgan), si ce n’est son nom et sa boîte jaune et bleue (pour le comprimé de 500 mg) ou jaune et rouge (1 000 mg), qui tapisse en bonne place les rayonnages de toutes les pharmacies et parapharmacies françaises.

Mais c’est oublier un peu vite que le Doliprane est beaucoup plus qu’un simple médicament, sans effets secondaires sévères (sauf en cas de surdosage), fiable, robuste et pas cher. Comme la 4L, les verres Duralex, ou la cafetière Moulinex, tous nés, comme lui, autour des années 1960, il s’est installé au panthéon de notre patrimoine industriel et culturel. Mais à la grande différence de ces illustres icônes qui ont connu d’emblée le succès, le Doliprane a, lui, mis soixante ans à se hisser au sommet de sa gloire. En 2023, la France a produit le nombre record de 453 millions de boîtes, ce qui en fait le médicament le plus vendu dans l’Hexagone, toutes catégories confondues. Chaque seconde s’écoulent environ onze boîtes de Doliprane. Des comprimés fabriqués pour l’essentiel à Lisieux, dans le Calvados (60 % de la production totale), et à Compiègne (Oise), mais aussi à Cologne, en Allemagne (pour la version effervescente et le sirop pédiatrique), ou encore en Hongrie. Et personne aujourd’hui n’entrevoit le moindre signe d’essoufflement dans cette miraculeuse croissance.

Pourtant sa naissance, en 1964, est passée totalement inaperçue. Et son histoire reste très mal documentée. Dans tous ses communiqués de presse, Sanofi attribue l’invention du Doliprane à un pharmacien parisien, Henri Bottu. Mais cette version paraît totalement fantaisiste, puisque ce dernier est mort à 63 ans, le 14 avril 1949, à Nice, soit seulement une année après que deux chercheurs américains de la ville de New York, Bernard Brodie et Julius Axelrod, ont trouvé la formule définitive du paracétamol.

Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’à sa mort, Henri Bottu a laissé à son unique héritière, sa fille Janine, un modeste laboratoire de pharmacie qui s’est fait un nom grâce notamment au petit succès de son antiseptique Néol. La suite est un peu floue. En 1950, Janine se marie avec Jacques Dugniolle. Selon la Société d’histoire de la pharmacie, ce serait lui, le gendre oublié, qui aurait lancé en toute discrétion le premier comprimé de paracétamol français. Une chose est certaine : la marque Doliprane est bien déposée par les laboratoires Bottu le 15 novembre 1963. La France a alors dix ans de retard, puisque le Royaume-Uni a déjà lancé son comprimé en 1953, suivi, deux ans plus tard, des États-Unis. À dire vrai, ce n’est un retard pour personne. Dans un monde où l’aspirine règne sans partage, tout le monde se moque de ce Doliprane. Y compris les salariés de l’usine de Saint-Jean-de-Livet, située à quelques kilomètres de Lisieux et qui produira le futur comprimé, qui n’y prêtent guère attention.

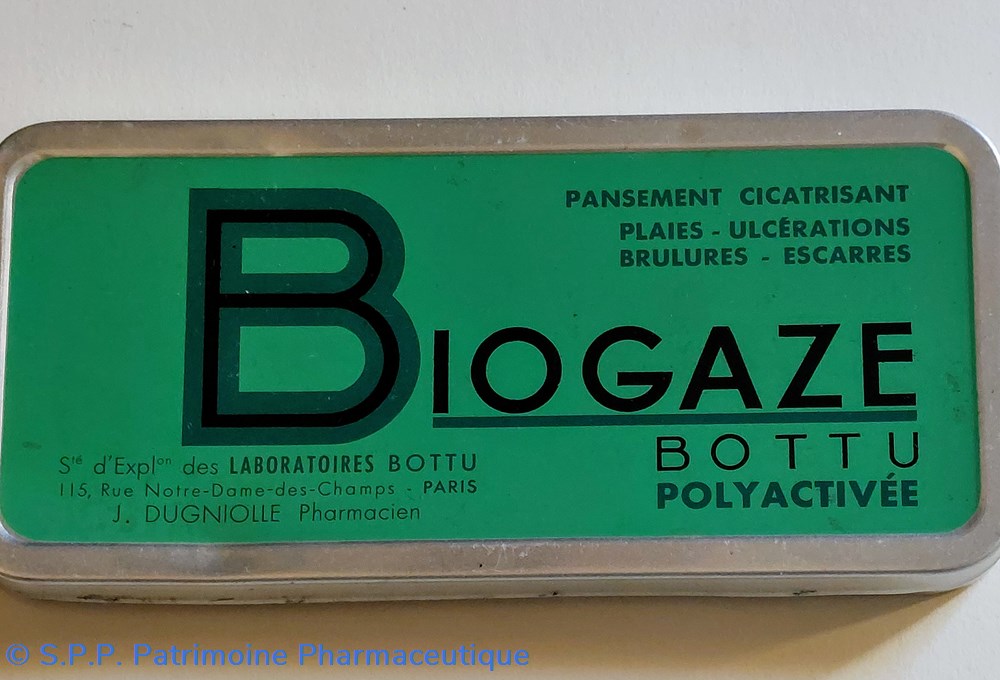

C’est à la fin des années 1950, probablement par l’entremise du député-maire de Lisieux, Robert Bisson, pharmacien de profession, que les Laboratoires Bottu décident de s’agrandir en rachetant cette ancienne usine de feutres à base de peau de lapin, posée au bord du fleuve Touques, qui avait fait faillite en 1955. Bottu s’y installe et y fait fabriquer une petite dizaine de produits : de la biogaze, un coupe-faim, un suppositoire pour le mal de tête des enfants, mais aussi du savon, de la colle et… un comprimé de 500 mg assemblé à partir de paracétamol acheté à l’étranger empaqueté dans une petite boîte, déjà jaune et bleu. Sanofi assure que la boîte de Doliprane a emprunté ses deux couleurs aux emblèmes de la ville de Lisieux. Mais cette hypothèse ne fait pas l’unanimité.

Jean-François Leclerc se souvient être entré à l’usine Bottu en 1968 un peu par hasard, à l’âge de 23 ans. Il se destinait à devenir boucher, mais les parents de sa femme, Jacqueline, qui travaillaient tous les deux chez Bottu, lui avaient assuré que c’était une bonne maison pour commencer à gagner sa vie. Jean-François Leclerc ne quittera plus jamais Bottu. « On n’était pas bien payés, mais je n’y suis jamais allé en reculant. J’étais heureux, il y avait une vraie solidarité entre nous », se souvient-il. Chaque début d’été, un grand repas était organisé dans la cour de l’usine. « Le site menait sa vie tranquillement, sans histoires », se rappelle Gilbert Grieu, 82 ans, conseiller municipal de Saint-Jean-de-Livet dès 1965, et maire de la commune de 1995 à 2014. Il se souvient qu’un jour son pharmacien lui a proposé de remplacer son aspirine par la petite boîte jaune. Il n’a aucun souvenir de son argumentaire, mais par fidélité à l’unique usine de la commune, il a accepté de changer ses habitudes, sans savoir qu’il était alors en avance sur son temps. Car, presque quinze ans après son lancement, les ventes de Doliprane restent toujours aussi faibles.

Le décollage a lieu au début des années 1980, grâce, notamment, au lancement d’une version pédiatrique, en poudre. Les affaires des laboratoires Bottu se portent bien. L’entreprise cherche une nouvelle fois à s’agrandir et investit dans la construction d’une nouvelle usine à Lisieux, dans le parc d’activité de l’Espérance. Pendant vingt ans, de 1982 à 2002, la vieille fabrique de Saint-Jean-de-Livet va continuer à tourner tant bien que mal, jusqu’à ce que sa production et sa petite centaine de salariés soient totalement transférées, « là-haut » comme on dit, sur le plateau qui domine la ville. Le Doliprane a quitté Saint-Jean-de-Livet comme il est arrivé : sur la pointe des pieds. Jean François Leclerc, qui a refusé de suivre les copains, se rappelle avoir passé les trois dernières semaines, seul, dans les anciens locaux… « J’ai fermé la porte derrière moi », sourit-il. Depuis, le site est à l’abandon, mangé par les ronces et les mauvaises herbes, le long de la route départementale 64.

En 1985, l’histoire de Doliprane change radicalement de dimension. Fini les petites ambitions d’un laboratoire familial, voici venu le temps du grand capitalisme industriel. Le groupe BSN (l’ancêtre de Danone), désireux de se constituer un pôle pharmaceutique, rachète alors les Laboratoires Bottu. Deux ans plus tard, c’est Rhône-Poulenc qui s’en empare. Immédiatement, le géant français de la pharmacie nourrit de grandes ambitions pour Doliprane. Si son produit star, l’aspirine du Rhône, domine encore le marché des antalgiques, ses effets secondaires, notamment gastriques, commencent à nuire à sa réputation. Anticipant son remplacement par le paracétamol, comme cela s’est produit dans de nombreux pays anglo-saxons, Rhône-Poulenc a pris, quelques mois auparavant, une décision stratégique : lancer la production de paracétamol dans l’usine de sa filiale chimique Rhodia, à Roussillon en Isère. Une première en France. C’est la naissance d’un Doliprane 100 % français.

Cette fois, le rouleau compresseur est lancé. Avec la puissance de son réseau de visiteurs médicaux, Rhône-Poulenc va progressivement imposer Doliprane, comme la marque leader en France. La gamme s’élargit avec des déclinaisons pour tous les âges de la vie, sous toutes les formes : poudre en sachet, suppositoire, comprimé ou sirop avec sa pipette pour les nourrissons. Face à lui, son principal concurrent, le petit laboratoire familial d’Agen, UPSA, grand spécialiste de l’effervescent avec son Efferalgan et son Dafalgan, a du mal à suivre le rythme.

Avec le retrait du Di-Antalvic (en 2011) sur décision de l’Agence européenne du médicament, la croissance de Doliprane devient une ligne droite, ascendante et régulière. Un rêve de chef d’entreprise. Mais le succès commence à se voir. Et son insolente santé économique aussi. Chaque année, le Doliprane (pour la part de ses boîtes prescrites par un médecin et donc remboursables par la Sécurité sociale) coûte la bagatelle d’environ 280 millions d’euros à l’Assurance-maladie. À la recherche d’économies, Marisol Touraine, alors ministre de la santé de François Hollande, brandit donc, en 2013, la menace de lancer une horde de génériques à ses trousses. Le paracétamol n’étant pas protégé par un brevet et étant libre de droit, il existe plusieurs génériques, mais ils représentent une toute petite part du marché des antidouleurs. Leurs fabricants exigent que les pharmaciens puissent, comme cela existe pour d’autres médicaments, remplacer d’autorité le Doliprane par un générique quand celui-ci est prescrit par un médecin. La conséquence serait alors automatique : une chute brutale des ventes de la petite boîte jaune.

Immédiatement, c’est le branle-bas de combat à Lisieux. Son usine et celle de Compiègne (qui fabrique aussi un peu de Doliprane) se mettent en grève. Une alliance se noue entre le capital et le travail. « Tout de suite on prend la mesure du problème, et tous les élus de la région, la direction de l’usine et les syndicats poussent ensemble pour défendre le site de Lisieux », se souvient Bernard Aubril, alors maire sans étiquette de la ville. Le chantage à l’emploi fonctionne : le gouvernement fait marche arrière, mais exige en contrepartie des baisses régulières de prix. Le Doliprane est sauvé.

Six ans plus tard, à l’occasion de l’épidémie due au coronavirus, la petite boîte devient un enjeu politique. Le 14 mars 2020, au tout début de la pandémie de Covid-19, Olivier Véran, alors ministre de la santé, poste sur Twitter un message a priori inoffensif : « La prise d’anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un facteur d’aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol. » Il n’a pas écrit Doliprane, mais c’est tout comme. Immédiatement, c’est la razzia sur les petites boîtes jaunes. Les Français se précipitent dans les pharmacies pour acheter cinq, parfois dix boîtes de Doliprane. Très vite, le spectre d’une éventuelle pénurie apparaît. Avec la peur de manquer, la ruée s’emballe… « Du jour au lendemain, les ventes ont été multipliées par onze. Et nos équipes commerciales nous disaient que si on continuait comme ça, on allait dans le mur », se souvient Rafik Amrane, le directeur industriel d’Opella. Six jours plus tard, les autorités de santé sont obligées de prendre des mesures drastiques : les ventes de paracétamol sur Internet sont interdites et celles en pharmacie strictement rationnées. Une seule boîte par personne si on ne présente aucun symptôme. Deux en cas de maux de tête ou de fièvre. Malgré les appels à la raison répétés des autorités de santé, et les communiqués rassurants de Sanofi – nouvelle maison mère –, les pénuries de Doliprane vont perdurer jusqu’à la mi-2023.

En pleine pandémie, la France est passée très près d’une catastrophe sanitaire d’une ampleur inédite. Car depuis 2008, le paracétamol n’est plus produit en France, ni même en Europe. Rhodia a délocalisé la fabrication de l’antalgique dans son usine de Wuxi, en Chine. Sans que cela soulève la moindre polémique. Pour fabriquer son Doliprane, Sanofi est donc obligé d’acheter son principe actif en Chine, en Inde, aux États-Unis, et plus marginalement en Turquie. Sauf qu’en pleine épidémie de Covid, la Chine et l’Inde menacent, pendant quelques semaines, de réserver leur production nationale de paracétamol à leur marché intérieur. Un scénario du pire qui n’a finalement pas eu lieu. « Il y a eu quelques jours de tension, mais on n’a finalement jamais manqué de paracétamol », soutient Rafik Amrane. À Lisieux, pendant presque deux ans, l’usine a tourné sept jours sur sept, 24 heures sur 24, produisant 424 millions de boîtes en 2022, un record, en augmentation de 20 % par rapport aux années précédentes.

Ce coup de chaud convainc Emmanuel Macron de sonner la mobilisation générale. Dès le 16 juin 2020, en déplacement dans une usine Sanofi de la région lyonnaise, il évoque ces « médicaments usuels qui ne sont plus produits en France et en Europe », dont le paracétamol. Et de théoriser que « la relocalisation est le premier axe pour retrouver notre souveraineté ». Il fixe un objectif ambitieux : rapatrier la production du principe actif du paracétamol en France d’ici à trois ans. C’est peu dire que les industriels français, et notamment Sanofi, ne sont pas vraiment enthousiastes à cette poussée de fièvre patriotique. Car qui dit relocalisation dit fatalement hausse des prix, et donc baisse des marges pour le Doliprane, déjà vendu bon marché (2,18 euros la boîte de huit comprimés de 1 000 milligrammes, sur laquelle les pharmaciens perçoivent 1,16 euro). « Il a fallu leur tordre le bras pour les convaincre de participer au financement de ce projet », confirme Roland Lescure, à l’époque ministre de l’industrie. Un an plus tard, l’industriel Seqens, le nouveau nom de Rhodia, déclare investir 100 millions d’euros pour faire revenir en 2025 le paracétamol dans son usine de Roussillon. « Cela engendrera un surcoût autour de 30 % pour nous », assure aujourd’hui Rafik Amrane d’Opella, qui s’est malgré tout engagé à ce que son usine de Lisieux se fournisse pour environ un tiers de ses besoins en paracétamol « made in France ». Devenu l’une des marques préférées des Français après la pandémie de Covid-19, le Doliprane acquiert un totem d’invincibilité, puisque placé sous la protection de la République française. C’est, en tout cas, ce que tout le monde a envie de croire.

Le 9 octobre 2024, Sébastien Leclerc, le maire LR de Lisieux, est en visio avec la direction d’Opella, pour faire le point. Dès l’automne 2023, sur le modèle de ses principaux concurrents internationaux, Sanofi avait déclaré son intention de se séparer de cette activité grand public, pourtant rentable, pour se concentrer sur la fabrication de médicaments innovants, qui peuvent se vendre beaucoup plus chers. Le Doliprane, protégé par son succès, avait jusqu’à présent traversé les vingt dernières années à l’abri des soubresauts du capitalisme financier. Combien de fois sa maison mère a-t-elle changé de nom, au gré, d’abord des fusions successives, et maintenant du mouvement inverse, le recentrage sur une activité unique ? Il y a eu Rhône-Poulenc, donc, puis Aventis, Sanofi-Aventis, Sanofi tout court et maintenant Opella. Donc, ce 9 octobre, « ses dirigeants me disent qu’il y a toujours deux options sur la table : la vente à un fonds d’investissement ou l’entrée en Bourse du groupe », raconte Sébastien Leclerc. En réalité, les jeux sont faits : deux jours plus tard, Sanofi annonce entrer en négociation exclusive avec le fonds d’investissement américain CD&R. Dans un communiqué publié dans la foulée, Bercy déclare « prendre acte » et rappelle que « des engagements économiques seront exigés en cas d’accord ».

Trop tard, la vente d’Opella est devenue l’affaire Doliprane, donc l’affaire de tous. Dépêchés en urgence à Lisieux, le ministre de l’économie, Antoine Armand, et son ministre délégué, Marc Ferracci, doivent corriger le tir et rassurer. Ils affirment que l’emploi sera évidemment maintenu, ainsi que l’approvisionnement du futur paracétamol français. Mais à Lisieux, les engagements de dernière minute arrachent toujours un sourire entendu à ceux qui ont de la mémoire. En 1984, ils étaient nombreux à applaudir un certain Bernard Tapie venu reprendre les historiques piles Wonder, mal en point. Tout le monde alors avait cru à ses belles paroles. Dix mois plus tard, il fermait l’usine et licenciait 250 personnes. La plaie est toujours à vif. Et puis en 2012, il y a eu la liquidation de Plysorol, une usine de contreplaqué presque centenaire dont la sirène du matin a longtemps sonné à 7 h 40 dans toute la vallée, et de ses 277 salariés. Son rachat par les Chinois en 2008 avait aussi été accompagné de son lot de promesses d’investissement et de maintien de l’emploi. Et rien n’est venu. Résultat : la désindustrialisation a coûté à Lisieux, cinq mille de ses habitants en quarante ans (la ville en compte en peu moins de vingt mille aujourd’hui). Dans le salon de sa maison d’Ouilly-le-Vicomte, à quelques kilomètres au nord de la capitale du pays d’Auge, Jean-François Leclerc et sa femme Jacqueline connaissent ces histoires par cœur. Ils ont longtemps habité à 300 mètres des usines Wonder. Ils avaient des amis qui y travaillaient. « Après la fermeture, ils ont été malheureux toute leur vie », assure Jean-François. Alors, quand on lui demande ce qu’il pense de l’avenir du Doliprane à Lisieux, il est catégorique : « Ça va partir, c’est sûr. Aujourd’hui, la direction peut dire tout ce qu’elle veut, mais demain, les Américains seront prêts à tout pour gagner quelques centimes par boîte et nous arracher le Doliprane pour le faire produire ailleurs. »

source M Le Monde