Depuis plusieurs semaines, les spécialités à base de propranolol 40 mg en comprimé font l’objet de ruptures d’approvisionnement en raison de problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires Accord Healthcare, Arrow Génériques, Biogaran, EG Labo et Teva Santé.

Pour pallier ces ruptures d’approvisionnement, les autorités sanitaires ont décidé, à la suite de nos alertes, d’autoriser la dispensation de préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg.

Ce dispositif résulte d’une recommandation de remplacement publiée hier par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM).

1) Modalités de mise en œuvre :

L’ANSM vous autorise, en cas d’indisponibilité de la spécialité initialement prescrite, à dispenser, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale en remplacement, sans que le patient présente une nouvelle ordonnance, sous réserve que le médicament délivré permette l’administration de la posologie prescrite.

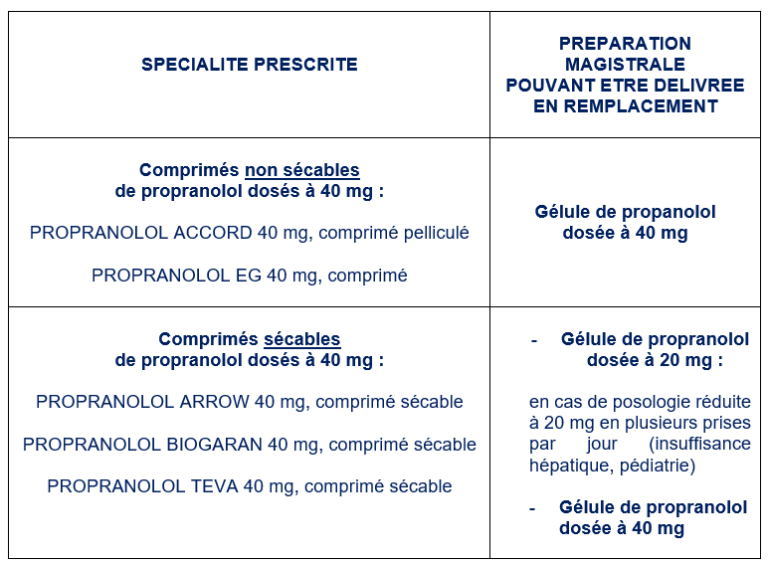

La dispensation de ces préparations magistrales doit respecter les conditions de remplacement suivantes :

2) Modalités de dispensation :

Lors de la délivrance de ces préparations magistrales, il vous est demandé :

· d’inscrire sur l’ordonnance : la mention « préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base de propranolol en remplacement de la spécialité à base propranolol prescrite, selon la recommandation de l’ANSM » ; et la posologie correspondante ;

· d’informer le prescripteur de ce remplacement par tout moyen sécurisé à votre disposition ;

· d’informer le patient de ce remplacement et lui remettre la fiche d’utilisation disponible sur le site internet de l’ANSM ;

· de conseiller au patient de contacter son médecin en cas d’effet indésirable ou de symptôme clinique qu’il jugerait inhabituel lié au remplacement.

Par ailleurs, vous pouvez consulter le médecin prescripteur pour obtenir des recommandations spécifiques ou des ajustements de la prescription.

3) Modalités de facturation :

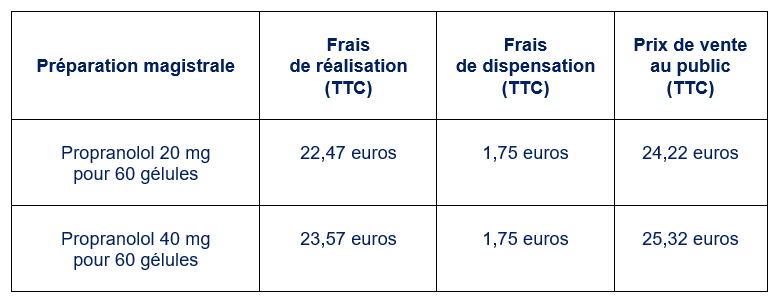

A compter de ce jour, les préparations magistrales de gélules de propranolol dosées à 20 mg ou 40 mg peuvent être facturées à l’Assurance maladie au moyen d’un code acte « PMR » et remboursables à 65 %.

Le prix de vente au public de ces préparations magistrales est fixé par arrêté publié au Journal officiel du 19 janvier 2026, dans les conditions suivantes :

La FSPF regrette l’autorisation tardive de ces préparations magistrales par les autorités sanitaires, due à un défaut d’anticipation dans la prise en compte des indicateurs de tensions d’approvisionnement des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

Cette situation est d’autant plus regrettable que les pharmacies préparatoires étaient en mesure de réaliser des préparations magistrales à base de propranolol dès le début des tensions d’approvisionnement.

Enfin, la FSPF dénonce le faible montant des tarifs de dispensation : fixés unilatéralement par la Direction de la sécurité sociale (DSS), ils ne tiennent pas compte de la complexité des préparations magistrales en termes de commande, de dispensation et de traçabilité.

Soucieuse de défendre la valorisation de nos activités, la FSPF réitère sa demande de mise en place d’un tarif fixe et décent pour la dispensation des préparations magistrales en lieu et place des tarifs modulables selon les prix des produits actuellement appliqués par les pouvoirs publics.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– Arrêté du 19 janvier 2026 fixant le prix de vente au public des préparations magistrales à base de propranolol prises en charge par l’assurance maladie jusqu’à la remise à disposition du médicament concerné ;

– Site internet de l’ANSM – Tensions d’approvisionnement en propranolol 40 mg : l’ANSM demande de limiter les initiations de traitement ;

– Site internet de l’ANSM – Recommandation de remplacement destinée aux pharmaciens d’officine ;

– Site internet de l’ANSM – Fiche d’utilisation de préparation magistrale destinée aux patients.

source FSPF